书目简介

《中国文化与亚洲的价值》是“中国文化在世界书系”之一,由北京外国语大学“中国文化走出去协同创新中心”主办,张西平教授和管永前副教授担任主编。本书收录了30篇以亚洲和中国文化为主旨的论文,突出了亚洲国家与中国文化的密切联系,探讨中国文化在亚洲的普遍意义,对于促进中国与亚洲国家间的理解互信,增强中国与亚洲国家间的文化和学术交流,落实中央文化“走出去”战略,增强中国学术国际话语权,提升中华文化国际影响力,具有十分重要的意义。

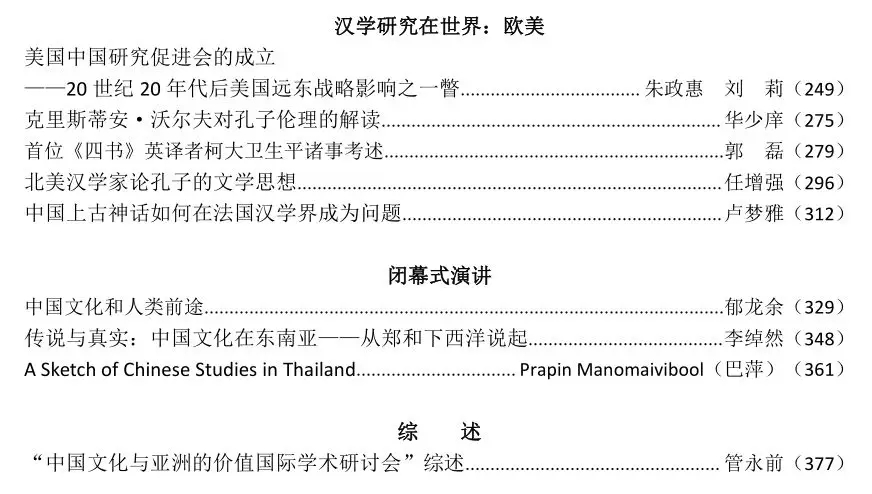

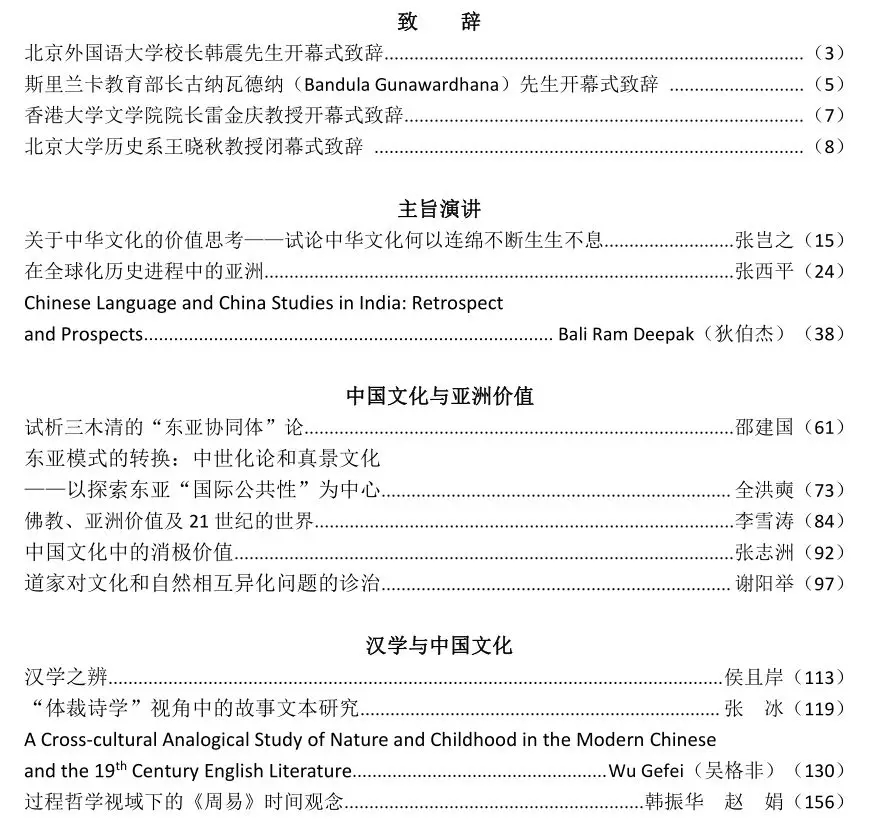

目录

正文选读

(摘选自张西平《在全球化历史进程中的亚洲》)

……

首先,中国对白银的需求直接推动了全球贸易的发展。中国在1750年以前有着世界上最完备的交通系统和农业社会时期最好的商品,这就是丝绸、茶叶和瓷器。正如一位历史学家所说,在15世纪“中国仍然是世界上最大的经济强国。它拥有可能超过1亿人口、生产能力巨大的农业部门、庞大而且复杂的贸易网络,有在生产手段和产品质量上几乎每一方面都超过欧亚大陆其他地区的手工业”。中国从明代开始已经使用白银作为金属货币,它将丝绸、茶叶和瓷器卖给欧洲,然后从欧洲换回白银。由于当时中国的银价同世界其他地区相比比较高,因此在全球的贸易中加速了白银向中国的流通。中国经济史家全汉昇在论述美洲的白银流向中国时指出:“从1592年到17世纪初,在广州用黄金兑换白银的比价是1:5.5到1:7,而西班牙的兑换比价是1:12.5到1:14。由此表明,中国的银价是西班牙银价的两倍。”因此,当时荷兰东印度公司和英国的东印度公司都把黄金—白银—铜之间的套利活动作为他们在世界范进行贸易的主要内容之一。这点,西方经济学的奠基人亚当·斯密也是这样说的,他说:“自发现美洲以来其银矿出产物市场就在逐步扩大……欧洲大部分都有很大的进步……东印度是美洲银矿的另一市场,该市场所吸收的银量日有增加……尤其在中国和印度斯坦,贵金属的价值比欧洲高得多,迄今仍是如此……综合这些理由,贵金属由欧洲运往印度,以前一直极为有利,现今仍极为有利。”

根据经济学家的估计,1500-1800年间当时世界生产了大约3.8万吨白银、流入中国的大约有7000-1000吨白银,占据了世界白银产量的四分之一到三分之一,“从16-18世纪,来自新大陆的四分之三的白银全部流入中国,这一方面是中国高质量的丝绸、瓷器、茶叶等出口商品的功劳,另一方面也与中国对白银的大量需求有关,这里的白银价格占到了世界其他的地方的2倍”。用一位历史学家的话说就是白银围绕世界运转,并促使世界运转。

其次,印度的棉纺品贸易直接推动了英国的发展。在当时的世界经济中,中国和印度是两个最重要的地区。“在印度,这些制造业主要是称雄世界市场的棉纺织业,其次是丝织业,尤其是印度生产最发达地区孟加拉丝织业。当然,制造业的这种竞争力也依赖于农业、运输和商业的生产力。它们提供了工业所需的原料、工人的食品,以及二者的运输和贸易,进出口的运输和贸易。”在17世纪后期印度的印花棉布大量地进口英国,还有人抱怨说:“它悄悄走进我们的房间、我们的衣橱和卧室,窗帘、坐垫、椅子和桌子上,除了印花棉布或印度其他纺织品外几乎没有别的,至少床上是这样。总之,那些曾经以羊毛和蚕丝为原料的纺织品,不论是用于制女性的服装还是家庭的用具,几乎全部来自印度的贸易。”英国所以要进口印度的棉布,这是因为印度生产的棉布要比英国本国生产的棉布还要便宜得多,这样“1700年印度是世界上最大的棉纺品出口国,其纺织品不仅是为了满足英国的需要,而且也是为了全世界的需要。除印度广大的国内市场外东南亚、东非和西非、中东和欧洲是其主要的出口市场……1750年印度的纺织品生产量足有世界的四分之一。

……

编者简介

张西平 全国比较文学学会理事、国际儒联副会长、海外汉学研究学会会长,北外比较文明与人文交流高等研究院院长,《国际汉学》主编,主持教育部重大攻关项目“20世纪中国古代文化经典在域外的传播与影响”、国家社科基金重大项目“梵蒂冈图书馆藏明清天主教文献研究”等。

管永前 法学博士,比较文学与跨文化研究博士后,美国丹佛大学、法国滨海大学访问学者,现为北京外国语大学国际中国文化研究院院长助理、副教授,硕士生导师,中国文化走出去协同创新中心管理办公室主任、研究员。