《传承与展望:东南亚的中国文化研究》是“中国文化在世界书系”之一,由北京外国语大学“中国文化走出去协同创新中心”主办,张西平教授和管永前副教授担任主编。本书收录了19篇与东南亚的中国文化研究或汉学研究相关的论文,旨在围绕“中国文化走出去”的时代课题,服务于国家战略,凝聚团队力量,推动学术研究。

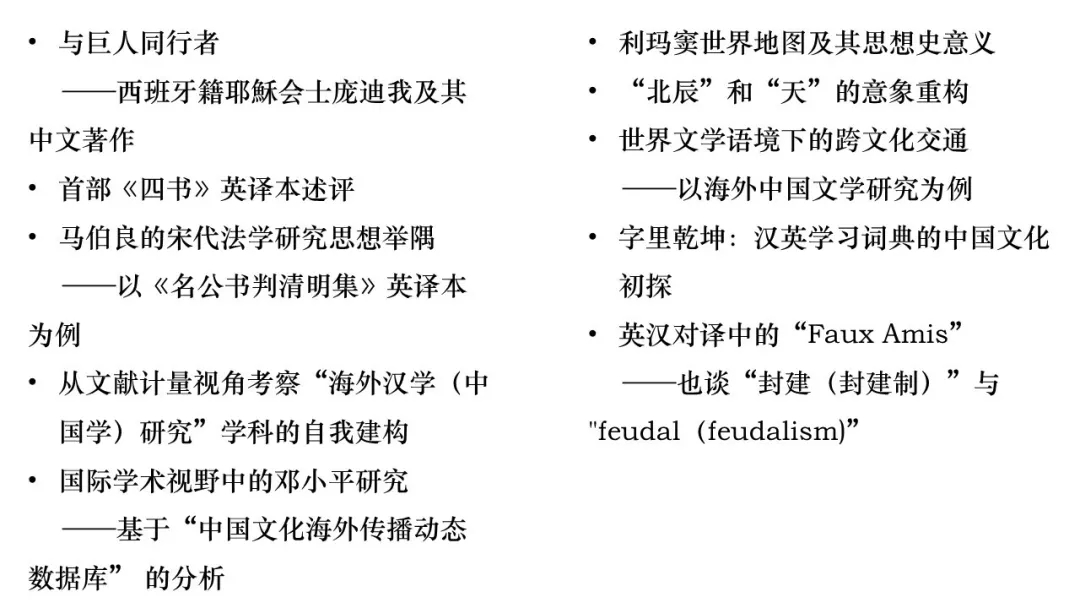

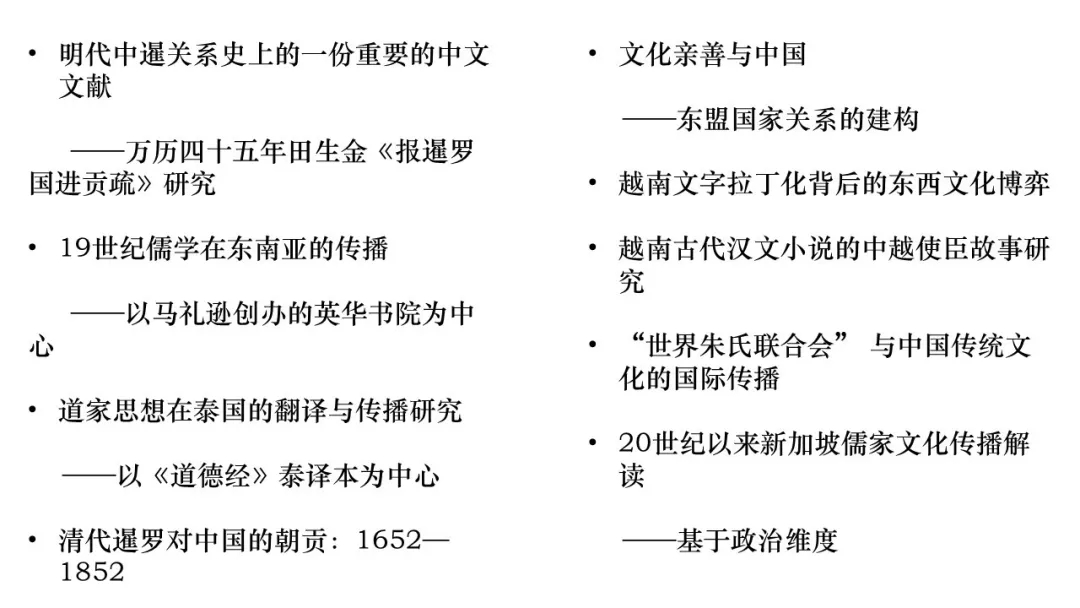

目录

正文选读

(摘选自汤开建《明代中暹关系史上的一份重要的中文文献》)

……

从这次使团人员的组成可推断明代南洋朝贡诸国使团是有正贡使、副贡使、三贡使、通事、副通事、办事、从人组成, 清代贡使团的组成是承袭明代无疑。再看帆船人员, 船主、总管、伙长、哪打、财副、干事、机察、执裤、押工、千副、舵工, 明显是当时中国帆船船员组成的翻版, 说明16 -18 世纪东南亚帆船在船只构造、船员组成上都完全模仿中国帆船, 以至于当时航行于南太平洋的贸易帆船已经分不出哪些是中国制造, 那些是东南亚制造, 无怪乎东南亚帆船又称为“中国式帆船”。从人员姓名来看, 三贡使名昭提他提喇, 根据泰国萨迪纳制, “昭”为暹罗王族 , 所以可以说, 三贡使应该为王族成员, 而“握”(Oc或O),陈学霖先生解释为“为暹罗任官之通姓, 暹语为“大”的意思”, 我们根据表一《暹罗馆译语》的翻译, “握”确为大的意思, 陈学霖先生的解释应无疑;而据当时的西文资料解释为仅次于“帕”(Pe或Pa)的政府和朝廷官员可见, 任此职者均为职务较高的暹罗官员。另外, 虽然从正副贡使的名字来看, 无法分析出他们在暹罗国内的社会地位和职官, 但就他们这次朝贡所担任的职务, 并且要去北京觐见大明皇帝, 必可断定他们的级别也不会低, 而且非常有可能是“帕”这一级别的官员。因此, 从暹罗贡使的级别, 我们大致可以看出暹罗国王派出了来华朝贡的贡使的社会地位都很高, 这足以表现暹罗国对定期来华朝贡之重视。

从他们呈进的物品来看, 国王、王妃与其他人明显不同, 国王和王妃呈进的物品既有苏木、乌木等粗重之物, 也有象牙、孔雀、束香、降香、白豆蔻、树香、大枫子等珍贵精细物品, 而使臣、通事及船主、财副等人的贡品则只有苏木、乌木这类粗重之物。根据惯例, “象牙、束香等物并金叶表文赴京投进, 其红木即苏木及乌木粗重之物运至南京交收。”所以, 他们呈进苏木、乌木给明朝皇帝绝不可能仅仅是为了表示对皇帝的崇敬, 而是为了获得远远高于其所进物品的“回赐”以及附带私物免税的优待, 体现了暹罗人以朝贡之名行贸易之实的目的。

关于明代暹罗向中国的朝贡, 明实录记载共107次, 除漏载二三次(如谈迁《枣林杂俎》记录的天启六年进贡, 《明史》记录的崇祯十六年入贡)外, 大致无误。兹根据《明实录》将暹罗对明朝的朝贡大致分为三个时期:

(一)洪武至宣德时期(1368 -1435年), 凡68年, 暹罗共入贡69次, 平均一年一次, 是明代中暹朝贡关系最繁荣的时期。明王朝建立后, 为巩固政权, 洪武帝积极诏谕南海诸国成为明朝的属国。根据邱炫煜先生的统计, “朱元璋在位的三十一年间, 他先后遣使南海诸国二十余次, 其中以洪武元年至三年最密集, 共派遣使节往谕、颁诏、册封的次数多达十三次之多, 这说明朱元璋对于恢复与南海诸国的朝贡关系十分注重。”

成祖即位后, 亦十分重视朝贡贸易, 他积极地“遣官往赐朝鲜、安南、占城、暹罗、琉球、真腊、爪哇、西洋、苏门答腊诸番国王”, 恢复朝贡贸易关系, 并且, 考虑到“海外诸番国朝贡之使附带货物前来交易者, 须有官司专主之, 遂令吏部依洪武初制于浙江、福建、广东设市舶提举司,隶布政司。”

另一方面, 成祖通过派遣郑和下西洋, 有意打通西洋诸国入贡的海上通道, 使朝贡贸易畅通无阻。可以说, 在明朝政府的积极召唤下, 南海诸国不断来华朝贡, 其中尤以暹罗国入贡最勤。

明朝建立的初期, 就严厉禁止私人对外贸易, 将对外贸易置于政府控制之下。洪武十四年(1381 年), 明令“禁濒海民私通海外诸国”, 二十三年(1390 年)又以“两广、浙江、福建愚民无知, 往往交通外番、私易货物”为由, 重申严禁之令。但对于朝贡贸易则给予鼓励, “凡海外诸国入贡有附私物者, 悉蠲其税。”因此, 海外诸国在私人贸易受到限制的情况下, 纷纷来华进贡, 借朝贡而行贸易之实。暹罗朝贡十分频繁, 甚至大大超过了所规定的“三年一贡”, 几乎是每年一贡。

(二)正统至弘治时期(1436 -1505年), 凡69年, 入贡24次, 约为每三年一次, 朝贡贸易已呈下降趋势, 但基本保持明王朝规定的“三年一贡”。朝贡贸易与国力的盛衰密切相关, 正统以来, 明王朝政治腐败, 财政日衰。而土木堡之变则更加速了明王朝国力的减弱, 朝贡贸易亦不复明初的盛况。暹罗朝贡贸易逐渐走下坡路的原因主要来自明王朝。正统以后, 明王朝不再积极向海外发展朝贡贸易, 不仅不遣使诏谕东西洋诸国来华进贡, 并再次对永乐、宣德年间的频繁入贡下令限制:“占城国每岁一贡, 水陆道路甚远, 使人往复, 劳费甚多。乞依令暹罗等国例, 三年一贡。”因此, 在明王朝的严格限制下, 对中国一直保持朝贡热情的暹罗也不得不三年一贡。

(三)正德至崇祯时期(1506 -1644年), 共138年, 《明实录》载暹罗入贡14次, 加上《明实录》漏载者还有二、三次, 故这一时期暹罗入贡次数不超过20次, 平均约7 年一次, 为中暹朝贡贸易衰落时期。

……

编者简介

张西平 全国比较文学学会理事、国际儒联副会长、海外汉学研究学会会长,北外比较文明与人文交流高等研究院院长,《国际汉学》主编,主持教育部重大攻关项目“20世纪中国古代文化经典在域外的传播与影响”、国家社科基金重大项目“梵蒂冈图书馆藏明清天主教文献研究”等等。

管永前 法学博士,比较文学与跨文化研究博士后,美国丹佛大学、法国滨海大学访问学者,现为北京外国语大学国际中国文化研究院院长助理、副教授,硕士生导师,中国文化走出去协同创新中心管理办公室主任、研究员。