书目简介

《中国文化与世界》由北京外国语大学“中国文化走出去协同创新中心”主办,北京师范大学、中央民族大学、浙江大学、中国人民大学等协同单位协办,张西平教授和刘洪涛教授担任主编。本刊旨在围绕“中国文化走出去”的时代课题,服务于国家战略,推动学术研究,凝聚团队力量,培养学术与实务人才。

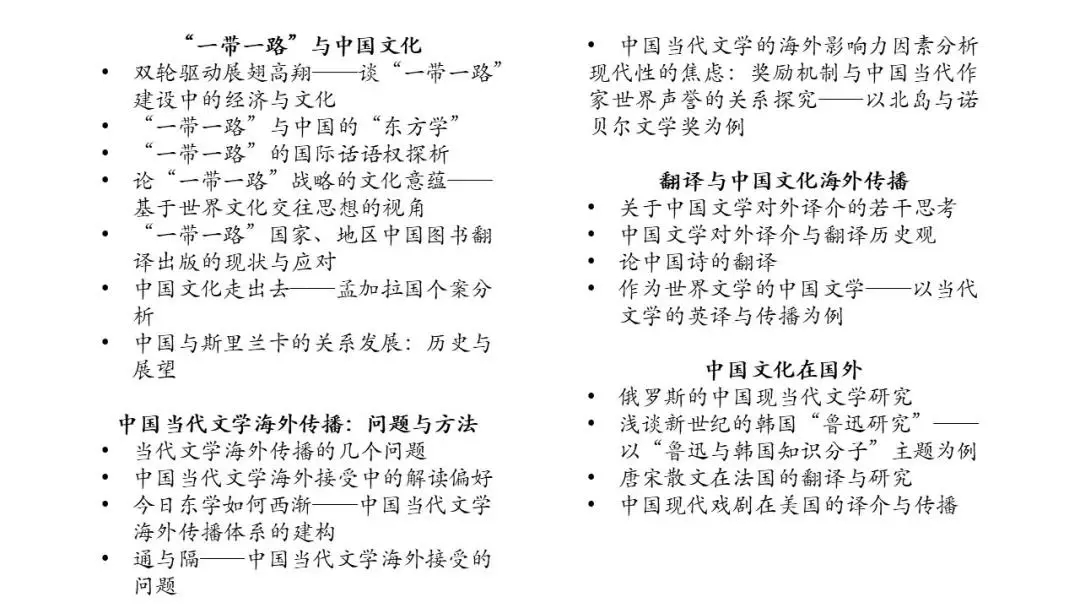

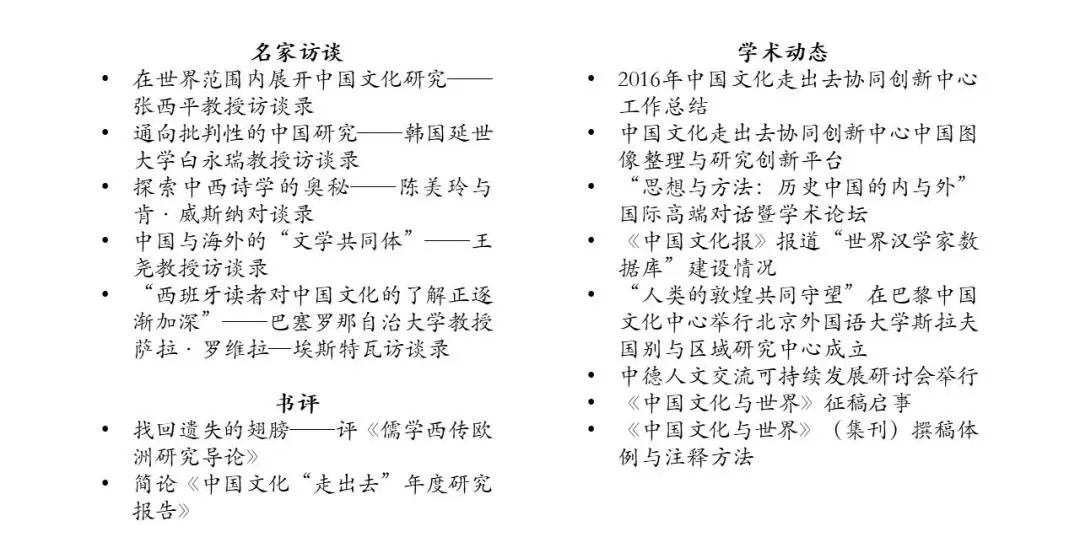

目录

正文选读

(摘选自“中国当代文学海外传播:问题和方法”栏目——程光炜《当代文学海外传播的几个问题》)

……

一是翻译介绍中国当代文学的汉学家在西方主流学术界的权威性问题。

我们知道,最近200年来,西方主流学术关注的是欧美文学问题,即使偶尔涉及亚洲、非洲文学,也基本是为阐释欧美文学的“正宗地位”服务的。所以,在西方学术界视野里,被“汉译”的“中国当代文学”连同它们的汉学家都处在边缘性位置。按照传播学理论、传播方式及其对象一般分“主传播渠道”和“分支性传播渠道”等形式,处在主传播渠道中的作家作品,当然更容易被主流化的西方读者所重视和接受;与之相反,处在分支性传播渠道上的非西方国家的作家作品,即使偶尔会进入西方主流读者视野,但总体上仍然是被整体性忽视的状态。

我想提出的问题是,一些在中国当代文学界可能大名鼎鼎的汉学家,在西方读者界其实无人所知,经由他们翻译介绍并在西方国家出版的中国当代作家的命运也就可想而知。然而,我们在很多当代作家作品的“作者简历”、“序言”和“后记”中,经常看到他们的作品已被译成英、法、德、俄、日、韩等几十种文字,再加上有些作家附在小说集前面的“英译本序”、“法译本序”、“意大利本序”等等,这就使中国读者产生一种印象,这些中国当代作家在西方各国已广为人知并大受欢迎。这种“错位”式的对当代文学海外传播的理解,使很多人,包括我们这样的专业研究者都相信,随着中国经济在世界经济体系中举足轻重的影响和位置,“中国当代文学”已经真正地“走向世界”。不过,在我看来,处在这种“错位”式理解中的中国当代文学,恰恰是我们理解中国当代文学与世界文学关系的一个小小的角度。这个角度不仅涉及当代文学与世界文学的确切关系,也涉及当代文学如何自我定位,而不是靠世界文学的框架来定位,与此同时更牵涉到当代作家与西方汉学家的关系等等问题。至少有一个问题我觉得需要提出来,这些年来,我们有些一线当代作家在创作上是不是过于期待和依赖汉学家们的“评价”,后者的文学趣味、审美选择和优越的翻译身份,是不是会变成一种暗示,一种事先存在的认识性装置,被放在了当代作家的创作过程之中。当然,这个问题过于复杂,我在这里不作详细讨论。我的担心只是,在当代文学海外传播的过程中,中国作家会不会因而使自己的作品变成与汉学家相约相知的“小圈子”的文学。这都是令人担心的事实。我们的海外传播研究,不可能不带着自省的性质。

第二是当代作家在海外演讲的问题。

这是当代作家在海外传播的另一种重要方式,因为讲演可以通过大众媒体迅速提升演讲者在文学受众中的知名度,借此平台使其作品得以畅销,进入读者视野。但问题在于,我目前对这种情况的把握,基本来自国内媒体宣称某某作家在英国剑桥大学、美国哈佛大学、哥伦比亚大学等著名学府讲演的零星信息,以及作家本人的“口传文学”——当然这是他们对海外讲演故事的典型叙述。有些诗人自海外访问归来,写出诸多回忆性文章,谈到自己演讲如何引起轰动,如何产生很大影响等等,诗人的笔触表现出比小说家们更为夸张的风格,自然这不令人奇怪。不过,因资料整理不足,目前我们还很难了解到演讲者的听众层次和范围,也不知道海外报道这种消息的媒体到底是小报小刊,例如华人报刊,还是主流媒体。如果听众层次和范围只限于汉学家、东亚系学生、来自中国的访问学者,那么这种传播的受众面和影响力就会大打折扣。这事实上是一种“小圈子”里的传播,或叫“内部传播”。

最近,去年获得诺贝尔文学奖的秘鲁作家略萨来中国社科院演讲,我们发现到场的全是北京的主流媒体、主流翻译界、当代重要作家,以及研究中国现当代文学、西班牙文学的中国人民大学、北京大学和社科院的师生。令人惊讶的是,有两个知名女作家还当场拿出20多年前购买的略萨翻译成中文的小说,借以展示这次演讲所衍生的历史长度和深度。另外值得举的例子是,听完略萨演讲后,我去见一位来自上海的亲戚。听说我刚听完演讲,他马上说上海已经报道了略萨将要去北京访问的消息。这完全是一个“文学圈”之外的人士,略萨的动向居然连他都知道,这真是匪夷所思。这一迹象,足以说明略萨是“世界级”的作家,他在中国的影响远远超出了“专业圈子”的范围,关于他来中国讲演的各种报道,一时间充斥北京的各大媒体,成为一个重要的“文学事件”。在这里,我拿略萨的演讲与中国当代作家在海外演讲作比较,不是说略萨的小说就一定比中国当代作家的小说高很多档次,而是说,由于听他演讲的听众层次、范围和报道的媒体的不同,我们可以观察到这种“海外传播”才是真正具有世界影响的一个事实。通过这种传播,它显然已经对中国作家和读者构成了支配性的影响力,因为略萨小说获奖,其小说在北京一度热销的情况足够证明。

以上情况说明一个问题,即我们在评价当代文学在海外传播的时候,不能仅仅根据某些作家和国内媒体的“自说自话”,而应该直接去他们演讲国的媒体上取样,收集详细材料,对演讲现场情况有真正的掌握和了解,才可能有基本判断。在文学史研究中,作家、作品、读者和研究者既是一种合谋的关系,也是一种相互猜忌的关系。完全沉溺在作品情节中不能自拔的读者,显然不是具有自觉和研究意识的读者。同样道理,完全被作家的自我叙述所暗示和控制,不能作出自己独立观察和判断的研究者,也不能算是有见解和优秀的研究者。因此,在听到当代作家“海外演讲”的自我叙述后,研究者首先应该想到的,就是如何想办法在网上收集信息,判断这些信息来自国外哪些层次的媒体,了解其真实情形,而不是跟着作家的叙述再重新叙述。因为,这种纯粹根据作家自我叙述建立起来的“海外传播”研究,不能算是经过资料筛选和整理后的历史研究,由于它的主观色彩,它仍然处在文学史研究的“非历史化”状态。它的学术价值因此是不可靠的。

……

编者简介

张西平 全国比较文学学会理事、国际儒联副会长、海外汉学研究学会会长,北外比较文明与人文交流高等研究院院长,《国际汉学》主编,主持教育部重大攻关项目“20世纪中国古代文化经典在域外的传播与影响”、国家社科基金重大项目“梵蒂冈图书馆藏明清天主教文献研究”等等。代表性著作:《交错的文化史:早期传教士汉学研究史稿》《儒学西传欧洲研究导论:16-18世纪中学西传的轨迹与影响》《20世纪中国古代文化经典在域外的传播与影响研究》。

刘洪涛 中国比较文学教学研究会副会长,北京师范大学文学院教授、博士生导师,北京师范大学中国文学海外传播研究中心主任,主编“21世纪北美中国文学研究著译丛书”“中国当代文学海外传播研究丛书”。代表性著作:《从国别文学走向世界文学》《二十世纪中国文学的世界视野》《荒原与拯救:现代主义语境中的劳伦斯小说》等。